試薬は、製造から廃棄までの多くの段階で、法規制を遵守する必要がある。

-

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)

-

(1) 目 的

- この法律は、人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息若しくは生育に支障をおよぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造または輸入に際し、事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的としている。なお、この法律は、化学物質審査規制法または化審法と略称されている。

-

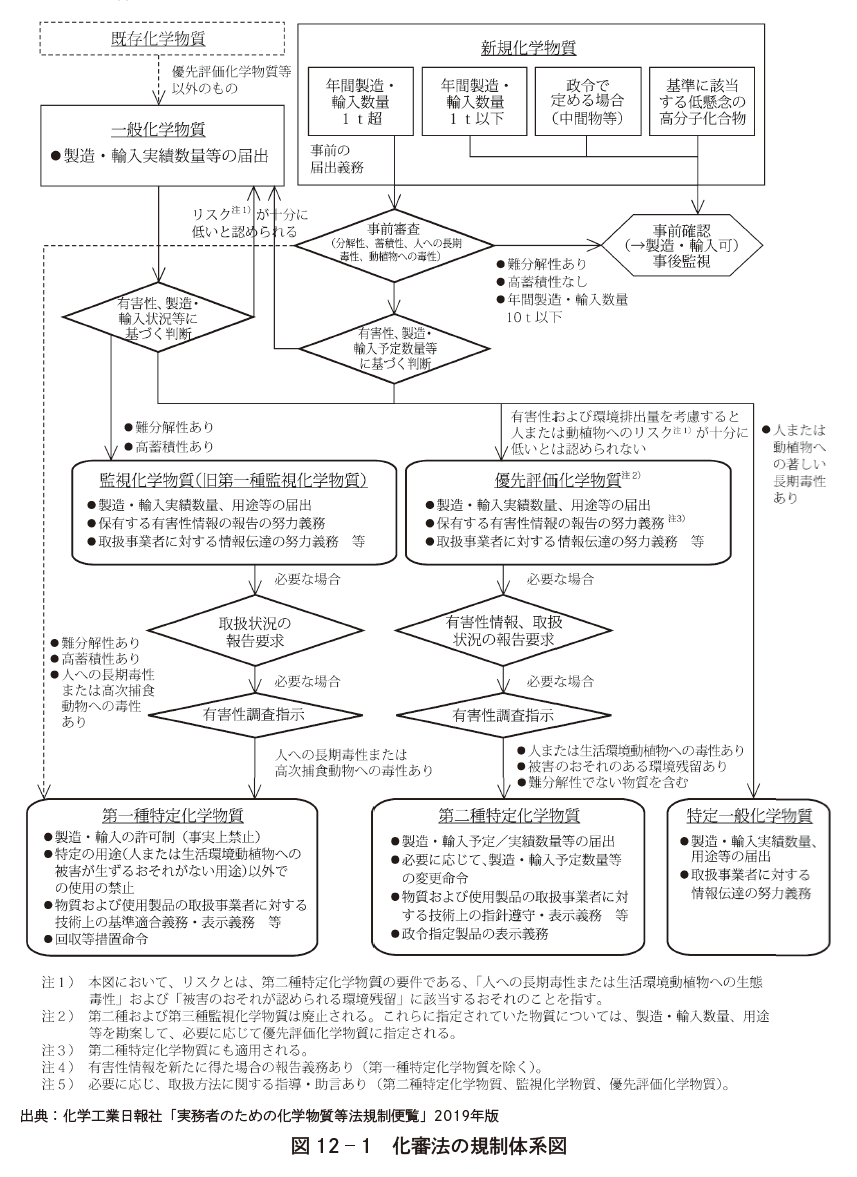

(2) 概 要

- 昭和48(1973)年の制定以降、世界各国の化学物質に関する規制の差異が円滑な化学品貿易の支障になるおそれが生じてきたことや、難分解性および長期毒性を有しても、生体内への蓄積性を有しないことで規制対象から外れていた物質による環境汚染が明らかとなり、大きな問題となってきたため、昭和61(1986)年に改正が行われた。この改正により、特定化学物質は第一種特定化学物質となり、第二種特定化学物質および指定化学物質の制度が導入された。 その後、欧米では人の健康への影響だけでなく、環境中の動植物への影響の観点からの規制が一般的になり、国内でも化学物質の動植物への悪影響に関して、水質環境基準の設定などの取組みが進められた。こうした国内外での取組みと整合した対応を行う必要性と、化学物質のリスクを適切に管理する観点から、より効率的且つ効果的に規制を行うために平成15(2003)年に改正が行われた。この改正により、第一種監視化学物質および第三種監視化学物質の制度が設けられ、「指定化学物質」が第二種監視化学物質に改められた。 さらに、化学物質の製造・使用に伴う人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質管理の国際的な動向に沿った対応が求められ、包括的な化学物質管理を行うための審査や規制の体系の見直し、国際条約との整合性確保のための規制見直しが行われ、平成21(2009)年に改正が行われた。この改正により、それまで有害性のみに着目して指定をしていた第二種監視化学物質および第三種監視化学物質が廃止され、優先評価化学物質が導入された。また、「第一種監視化学物質」は監視化学物質に改められた。 ※ この法律の規制は試験研究用の場合には適用されないが、詳しくは後述「(4)試薬との関係」に示す。

-

① 規制対象となる化学物質

-

元素または化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物を対象としている。但し、二重規制を排除するため、化学物質が次に掲げる用途に使用される場合などにおいては本規制を適用しない(法第55 条:他の法令との関係)。

イ.食品、添加物、容器包装、おもちゃ、洗浄剤(食品衛生法)

ロ.農薬(農薬取締法)

ハ.普通肥料(肥料取締法)

ニ.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(医薬品医療機器等法)

ホ.飼料、飼料添加物(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)

-

-

② 新規化学物質の規制(事前審査制度)

- 新規化学物質の製造、輸入について、事前届出制を採用し、安全性が確認されるまでは、製造、輸入を認めないこととしている。なお、この法律の公布の際、現に流通していた既存化学物質については、国がその安全性の点検を行っている。

-

③ 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質の規制

-

「第一種特定化学物質」とは、難分解性、高蓄積性および長期毒性を有し、継続して摂取される場合には人の健康を損なうおそれのある化学物質をいう。第一種特定化学物質として指定された化学物質は、限られた用途以外の使用は認めないこととするとともに、その製造、輸入、使用について所要の規制を行う。

「第二種特定化学物質」とは、継続して摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるか、継続的な摂取又は暴露により動植物の生息または生育に支障を及ぼすおそれがあり、広い地域の環境において相当残留しているか、そうなることが確実であるため、人の健康または動植物の生息・生育に被害を生じるおそれがある化学物質をいう。

「監視化学物質」とは、難分解性および高蓄積性を有し、長期毒性の有無が判明するまで一定の監視措置が講じられる化学物質をいう。

「優先評価化学物質」とは、第二種特定化学物質の有害性に該当しないとはいえず、人の健康や生活環境動植物に被害等を生ずるおそれがあるかどうかについての評価を優先的に行う必要がある化学物質をいう。(a)第一種特定化学物質の主な規制内容

(1)製造、輸入:許可制(法第17条、法第22条)

(2)使用イ.用途制限(法第14条:政令で定める用途以外の用途の使用禁止)

・原則として開放系用途禁止、代替品のないこと

ロ.使用者:届出制(法第26条)

(3)基準の遵守(製造および使用について)義務および基準不適合の場合の改善命令(法第28条、法第30条:対製造者、使用者)

(4)表示 環境汚染を防止するための措置等に関して表示が必要。表示事項は告示による。

(5)第一種特定化学物質指定に伴う回収その他措置命令(法第34条:対製造者、輸入者、使用者)

(6)政令で指定する製品であって第一種特定化学物質が使用されているものの輸入禁止(法第24条)

(7)勧告 第一種特定化学物質に該当を疑うに足りる理由がある場合において、その物質の製造、輸入、使用業者に対して用途制限等の勧告を行うことができる。(法第38条)(b)第二種特定化学物質の主な規制内容

(1)製造、輸入:予定・実績の届出制(法第35条)。

(2)表示 環境汚染を防止するための措置等に関して表示が必要。表示事項は告示による。(法第37条)

(3)勧告 第二種特定化学物質と疑うに足りる理由がある場合、その物質の製造、輸入、使用者に対し、その製造若しくは輸入の制限、使用の制限、使用方法の改善に関し、必要な勧告を行うことができる。(法第38条)(c)監視化学物質の主な規制

(1)製造、輸入:実績の届出(法第13条)

(2)販売、譲渡:監視化学物質である旨の情報提供(努力義務)(法第16条)(d)優先評価化学物質の主な規制

(1)製造、輸入:実績の届出(法第9条)

(2)販売、譲渡:優先評価化学物質である旨の情報提供(努力義務)(法第12条)

-

-

(3) 規制体系図

-

-

(4) 試薬との関係

-

この法律の規制は試験研究用の場合には適用されない。試験研究および試薬の範囲については後述する①の通りである。なお、第一種特定化学物質については、試薬であっても第6条の製造許可が必要である。また、試験研究用の第一種特定化学物質の輸入は、通関の際に試験研究用であることの確認書を税関に提出する必要がある。但し、輸入された第一種特定化学物質が試験研究用途以外に使用された場合には輸入者が第22条違反となる。また、試験研究用のため用いられる法第2条第1項に規定する化学物質又は試薬として用いられる法第2条第6項に規定する新規化学物質を輸入する場合は、輸入申告に係る化学物質は試験研究用として輸入する化学物質である旨又は試薬として用いられる新規化学物質である旨の用途確認書による書面を、輸入申告の際に提出する。

① 試験研究及び試薬の範囲について(平成30年3月30日薬生発0330第5号通知より)

(a)試験研究

この法律における「試験研究のため」とは、官公立、民間を問わず学校、研究所、試験所、検査機関などにおける試験、実験、研究、開発、検査などの用にその全量を供すること(他者の試験研究のために、製造、輸入することを含む)をいう。したがって、当該化学物質がその一部であっても商業的にほかの化学物質または製品の製造の用に供される場合は、この法律の規制への対応が必要となる。

なお、例えば試験研究成果の実用化の可能性の検討を行うため、いわゆる「テストプラント」において新規化学物質を製造する場合については、当該新規化学物質を製造する者または当該新規化学物質を譲受する者の試験、実験、研究、開発、検査などのために当該新規化学物質を製造する限りにおいて法第3条第1項の届出は必要ない。

(b)試 薬

この法律でいう「試薬」とは、法第3条第1項第3項カッコ書きに「化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験または物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質」と規定されている通り、化学分析、実験、試験研究、検査などに用いられるものを意味しており、この法律でいう試薬かどうかの判定は、原則として製造形態、荷姿などによって行っている。この場合、試薬の表示が付されていても工業薬品、工業用原材料の用に供するためのようなものは、この法律でいう「試薬」には該当しない。

-

この法律の規制は試験研究用の場合には適用されない。試験研究および試薬の範囲については後述する①の通りである。なお、第一種特定化学物質については、試薬であっても第6条の製造許可が必要である。また、試験研究用の第一種特定化学物質の輸入は、通関の際に試験研究用であることの確認書を税関に提出する必要がある。但し、輸入された第一種特定化学物質が試験研究用途以外に使用された場合には輸入者が第22条違反となる。また、試験研究用のため用いられる法第2条第1項に規定する化学物質又は試薬として用いられる法第2条第6項に規定する新規化学物質を輸入する場合は、輸入申告に係る化学物質は試験研究用として輸入する化学物質である旨又は試薬として用いられる新規化学物質である旨の用途確認書による書面を、輸入申告の際に提出する。

① 試験研究及び試薬の範囲について(平成30年3月30日薬生発0330第5号通知より)

(a)試験研究

-

-

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

-

(1) 目 的

-

労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講じるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的としている。

近年、社会情勢の変化、労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保を図るため、化学物質による労働者の危険または健康障害を防止するための措置が強化され、平成26(2014)年より危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)の義務化が図られた。

さらに、令和4(2022)年の労働安全衛生法関係法令の改正により、新たな化学物質管理の制度が導入され、事業者は職場における自律的な化学物質管理が求められることとなった。

-

労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講じるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的としている。

-

(2) 概 要

-

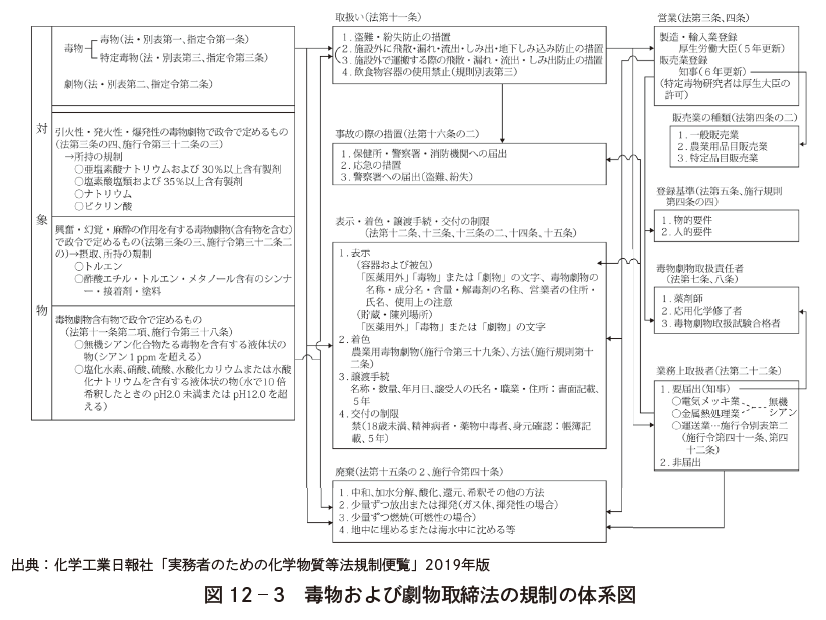

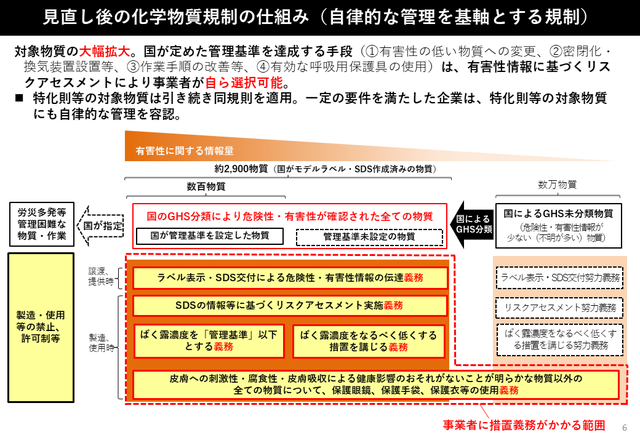

危険物有害物に関する規制は化学品である試薬では特に関連が深く、体系図を示す。

新たな規制(自律的な管理を基軸とする規制)の概要 (労働安全衛生総合研究所㏋:https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html)

(労働安全衛生総合研究所㏋:https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html)

-

① 労働安全衛生法の規制対象範囲

-

(a)製造などの禁止物質(法第55条、令第16条)

黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されている。(b)製造の許可物質(法第56条、令第17条)

ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造する者は、労働省令で定めるところにより、あらかじめ労働大臣の許可を受けなければならない。また製造設備、作業方法などについて許可基準(後述の特定化学物質等障害予防規則参照)が定められている。(c)表示などの義務(法第57条)

爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを容器に入れ、または包装して、譲渡または提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を表示しなければならない。

1.名称

2.人体に及ぼす作用

3.貯蔵または取扱い上の注意

4.前各号に掲げるもののほか厚生労働省令で定める事項(表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号、注意喚起語、安定性及び反応性)(d)通知などの義務(法第57条の2)

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物(「通知対象物」という。)を譲渡し、または提供する者は文書の交付、その他厚生労働省令で定める方法により次の事項を譲渡し、または提供する相手方に通知しなければならない。

1.名称

2.成分およびその含有量

3.物理的および化学的性質

4.人体に及ぼす作用

5.貯蔵または取扱い上の注意

6.流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

7.前各号に掲げるもののほか厚生労働省令で定める事項

-

-

② 関係規則の規制対象範囲

-

以上の化学物質を含め労働安全衛生法上危険な物質の製造、取扱いなどについての設備上の措置などが特定化学物質等障害予防規則に、あるいは有機溶剤を取扱う業務、品目、設備、取扱いなどが有機溶剤中毒予防規則に規定されている。鉛化合物にあっては、鉛中毒予防規則にその規定がある。新たな規制として、皮膚等障害化学物質への直接接触の防止、リスクアセスメント対象物のうちがん原性物質の作業記録の保存等が追加された。有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則について、その概要を次に述べる。

(a)有機溶剤中毒予防規則

この規則では、有機溶剤を取扱う業務および取扱い場所を詳しく規定している。有機溶剤には第1種、第2種、第3種の区分があり、その内容および規制などが詳しく決められている。それぞれの区分ごとに施設、管理、測定(作業環境測定法による)、健康診断、貯蔵方法、空容器の処理、計画の届出などについて、詳細な規定があるので注意しなければならない。(b)特定化学物質等障害予防規則

昭和47年労働省令第39号として総則、製造などに係わる措置、用後処理、漏えいの防止、管理、特殊な作業などの管理、健康診断、保護具、製造許可など、特定化学物質等作業主任者技能講習、届出および報告などが詳しく規定されている。特定化学物質は、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とする物質(第1類物質)、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しない物質(第2類物質)および大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質(第3類物質)がある。さらに、第1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質とされている。

-

-

危険物有害物に関する規制は化学品である試薬では特に関連が深く、体系図を示す。

-

-

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)

-

(1) 目 的

- 毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締まりを行うことを目的としている。

-

(2) 概 要

-

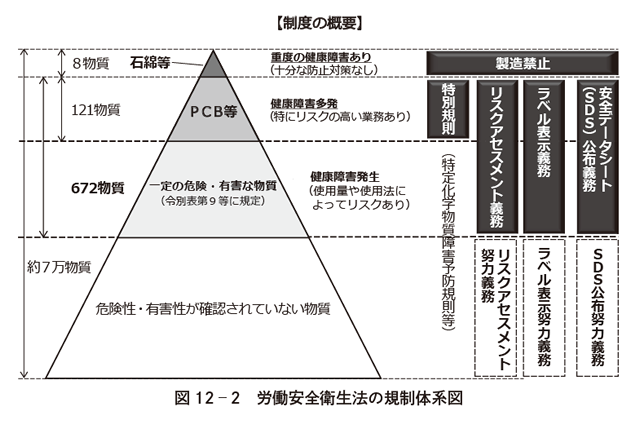

① 規制対象範囲

-

毒物および劇物取締法の規制対象は、毒物、劇物および特定毒物に指定されている化学物質であり、法律、施行令、施行規則において区分され、規制されている。

-

-

② 規 制

-

(a)製造、輸入、販売の規制(法第3条~法第6条)

毒物および劇物を販売、授与の目的で製造、輸入するには登録を受けた者でなければ行うことはできない。また販売も登録を受けた者でないと行えない。毒物劇物の製造業、輸入業、販売業を総称して毒物劇物営業者といい、それぞれの登録の内容は表1のようになっている。

毒物劇物の小分け作業も製造業の登録が必要である。また、特定毒物の製造・輸入は、許可を受けた毒物劇物製造業者、輸入業者または都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者でないと行うことができない。

表1 毒物劇物営業者の登録

登録主体 登録

有効期限取扱うことのできる毒劇物 製造業者

(製造所ごと)

(法第4条の2)都道府県知事 5年

(法第4条の4)新規に毒劇物を製造または輸入するときは、品目登録の変更の申請を行う

(法第6条第2項、法第9条第1項)輸入業者

(営業所ごと)

(法第4条の2)販売業者

(店舗ごと)

法第4条の3一般販売業者 都道府県知事

(保健所を設置する市は市長、特別区に当たっては区長)6年

(法第4条の5)毒劇物の全品目 農業用品目販売業者 施行規則別表第1に掲げる毒物・劇物

(法第4条の3第1項)特定品目販売業者 施行規則別表第2に掲げる劇物

(法第4条の3第2項)

(b)毒物劇物の取扱(法第11条)

毒物劇物営業者および特定毒物研究者は、毒物および劇物の盗難、紛失の予防、取扱いまたは運搬する場合に毒物劇物の飛散、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、地下にしみ込むことを防ぐ措置を講じなければならない。

(c)毒物劇物の表示(法第12条)

・営業者らが取扱う容器・被包の表示

毒物劇物営業者および特定毒物研究者は、毒物または劇物の容器および被包に、「医薬用外」の文字および毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。・販売・授与の際の表示 毒物劇物営業者は、その容器および被包に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

イ.毒物または劇物の名称

ロ.毒物または劇物の成分およびその含量

ハ.厚生労働省令で定める毒物または劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称

ニ.毒物または劇物の取扱いおよび使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項

・貯蔵・陳列場所の表示 毒物劇物営業者および特定毒物研究者は、毒物または劇物を貯蔵し、または陳列する場所に「医薬用外」の文字および毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。(d)毒物劇物の譲渡(法第14条、15条)

・毒物劇物営業者間の譲渡

毒物劇物営業者が毒物劇物を他の営業者に販売または授与したときは、次の事項を書面(帳簿など)に記載して、最終の記載をした日から5年間保管しなくてはならない。

イ.毒物または劇物の名称および数量

ロ.販売または授与の年月日

ハ.譲受人の氏名、職業および住所(法人の場合、その名称および主たる事務所の所在地)・営業者以外の者への譲渡

毒物劇物営業者が毒物および劇物の業者以外の者に販売または授与するときは、譲受人から前記の事項を記載したうえ、押印した書面(譲受証)の提出を受けねばならない。この譲受証は5年間保存しなければならない。また、次の者には毒物劇物を販売または授与してはならない(法第15条)。

イ.十八歳未満の者

ロ.心身の障害により毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

ハ.麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者(e)廃棄および運搬

・廃棄(法第15条の2)

毒物劇物または施行令第38条に定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

【技術上の基準】(施行令第40条)

イ.中和等の方法により、毒物劇物及び施行令第38条に定める物のいずれにも該当しない物とすること

ロ.ガス体または揮発性の物は、保健衛生上の危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、または揮発させること

ハ.可燃性の物は、保健衛生上の危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させることまた、他の法令(水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など)の基準にも適合していなければならない。

※廃棄の際は事前に安全データシート(SDS)などを確認し、正しく処理を行わなければならない。

・運搬(法第16条、施行令第40条2~6)

毒物および劇物を運搬する際は、技術上の基準(容器・表示・積載・運搬等)に従い運搬を行わなければならない。また、毒物および劇物を1回につき、1,000キログラムを超えて運搬を委託する場合は、運送人に対して、運搬する毒物または劇物の名称、成分および含量、事故時に行う応急措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。(f)事故の際の措置(法第16条の2)

営業者および特定毒物研究者は取扱いに係わる毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出または地下にしみ込んだ場合、不特定、または多数の者に保健衛生上の危害が生じるおそれのあるときは、直ちに保健所、警察署または消防機関などに届出るとともに、保健衛生上の危害防止のため応急措置を講じなければならない。また毒物劇物などの盗難または紛失の場合は直ちに警察署に届出なければならない。

-

-

-

(3) 毒物及び劇物取締法の規制の体系図

-

-

-

覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)

-

(1) 目 的

- 覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤および覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締まりを行うことを目的としている。

-

(2) 概 要

-

① 規制対象

-

法律によって規制されている覚醒剤は、次の物質およびいずれかの含有物である。なお、現在、政令で定められているものはない。

イ.フェニルアミノプロパンおよびその塩類

ロ.フェニルメチルアミノプロパンおよびその塩類また法律または政令によって規制されている覚醒剤原料は以下に記載した物質である。

法律

覚醒剤原料名称 該当条件 1 1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1、及びその塩類 10%を超えるもの 2 1-フェニル-1-クロロ-2-メチルアミノプロパン、及びその塩類 含有するもの 3 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1、及びその塩類 10%を超えるもの 4 1-フェニル-1-クロロ-2-ジメチルアミノプロパン、及びその塩類 含有するもの 5 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパン、及びその塩類 含有するもの 6 フェニル酢酸 10%を超えるもの 7 フェニルアセトアセトニトリル 含有するもの 8 フェニルアセトン 含有するもの 政令

覚醒剤原料名称 該当条件 1 エチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 2 エリトロ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール、及びその塩類 50%を超えるもの 3 3-オキソ-2-フェニルブタンアミド、及びその塩類 含有するもの 4 2,6-ジアミノ-N-(1-フェニルプロパン-2-イル)ヘキサンアミド、及びその塩類 含有するもの 5 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 6 N,α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミン、及びその塩類 含有するもの 7 ブチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 8 プロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 9 1-メチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 10 メチル=3-オキソ-2-フェニルブタノアート、及びその塩類 含有するもの 11 2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸、及びその塩類 含有するもの 12 1-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 13 2-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの 14 メチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート、及びその塩類 含有するもの

-

-

② 規制内容

-

覚醒剤原料を取扱う場合、以下の規制を受ける。

(a)指定の要件(法第30条の2)

覚醒剤原料の製造、輸入、譲渡等を行う場合、それぞれ業者の指定を受ける必要がある(表12─2)。

表12─2 指定の要件

指定業種 指定の対象 覚醒剤原料製造業者 覚醒剤原料を製造する者 覚醒剤原料輸入(出)業者 覚醒剤原料を輸入(出)する者 覚醒剤原料取扱者 覚醒剤原料を販売する者

覚醒剤原料を使用して他のものを製造する者覚醒剤原料研究者 学術研究のために、覚醒剤原料を製造、または購入し、研究目的に使用する者

(b)覚醒剤原料の輸出入の制限および禁止(法第30条の6)

覚醒剤原料を輸入(輸出)する場合は、省令の定めるところにより大臣の許可を受ける必要がある。

(c)譲渡および譲受(法第30条の10)

覚醒剤原料を譲り渡し、譲り受ける際は、省令で定める様式により譲渡人は譲渡証を、譲受人は譲受証をそれぞれ相手方に交付しなければならない。同一企業の事業所間の移動についても必要となり、これらは2年間保存する必要がある。

(d)記録(法第30条の17)

事業所ごとに帳簿を備えて下記の事項を記載し、当該帳簿は最終記載の日から2年間保管する必要がある。

イ.品名および容器の容量ごとに口座を分けること

ロ.譲渡譲受、業務のために使用した数量および年月日

ハ.事故の届出および廃棄した数量および年月日

ニ.備考欄に(1)譲渡譲受の相手方の氏名または名称、(2)郵送などにより譲り受けたときの到着年月日(e)保管、管理(法第30条の12)

保管および管理について、次の諸点を遵守すること。

イ.覚醒剤原料専用であって堅固且つ施錠できる倉庫、薬品庫、保管庫(金庫、ロッカーなど)であること

ロ.保管設備が容易にもち運びできる場合はボルトなどにて固定すること

ハ.保管庫は、できるだけ人目につかない場所で、施錠できる室内に設置し、非常ベルなどの防犯設備を施すこと

ニ.保管場所として、倉庫などを利用するときは、施錠、扉、窓、換気口などは鉄扉、鉄格子などを使用して外部よりの侵入を防ぐとともに、防犯設備の設置など配慮すること

ホ.覚醒剤原料の保管体制を明確にし、覚醒剤原料に関する事故などの防止にあたる取扱責任者を置くこと(f)廃棄(法第30条の13)

覚醒剤原料を廃棄するときは、「覚醒剤原料廃棄届書」により、覚醒剤原料製造所または保管場所の所在地の都道府県知事に届出て、覚醒剤監視員の立ち会いのもとに行うこと。

(g)事故届(法第30条の14)

覚醒剤原料の喪失、盗難、所在不明などの事故の発生したときは、「覚醒剤原料事故届書」によりすみやかに、保管場所所在地の都道府県知事に届出ること。

-

-

-

-

消防法(昭和23年法律第186号)

-

(1)目 的

- 火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的としている。

-

(2) 概 要

-

① 規制対象となる化学物質

-

消防法の規制対象となる化学物質は、危険物、指定可燃物、届出を要する物質に分けられる。

(a)危険物

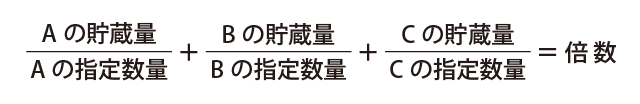

消防法の危険物は、表に示す第1類~第6類の物質であり、昭和63年5月の法改正(法律55号)により「別表の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と改められた。その数量が表に示す数量(指定数量という)以上の場合は消防法により、未満の場合は市町村の条例により規制される。なお危険物の個々の品目が、指定数量未満であっても、それらを同一場所で貯蔵し、取扱う場合、次式により計算した倍数が、1以上になるときは、指定数量以上の危険物として扱われる。

表 危険物及び指定数量

類別 法別表 法別表及び政令第1条 令別表3 性質 品名 性質 指定数量 第

1

類酸

化

性

固

体塩素酸塩類

過塩素酸塩類

無機過酸化物

亜塩素酸塩類

臭素酸塩類

硝酸塩類

よう素酸塩類

過マンガン酸塩類

重クロム酸塩類

その他政令で定めるもの

前各号のいずれかを含有するもの

第1種酸化性固体 50kg 第2種酸化性固体 300kg 第3種酸化性固体 1,000kg 第

2

類可

燃

性

固

体硫化りん

赤りん

硫黄

100kg 鉄粉

500kg 金属粉

マグネシウム

その他政令で定めるもの

前各号のいずれかを含有するも

第1種可燃性固体 100kg 第2種可燃性固体 500kg 引火性固体

1,000kg 第

3

類自

然

発

火

性

物

質

及

び

禁

水

性

物

質カリウム

ナトリウム

アルキルアルミニウム

アルキルリチウム

10kg 黄りん

20kg アルカリ金属(カリウム及びナトリウム除く。)及びアルカリ土類金属

有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)

金属の水素化合物

金属のりん化物

カルシウム又はアルミニウムの炭化物

その他政令で定めるもの

前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg 第3種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg 第

4

類引

火

性

液

体特殊引火物

50L 第1石油類

非水溶性液体 200L 水溶性液体 400L アルコール類

400L 第2石油類

非水溶性液体 1,000L 水溶性液体 2,000L 第3石油類

非水溶性液体 2,000L 水溶性液体 4,000L 第4石油類

6,000L 動植物油類

10,000L 第

5

類自

己

反

応

性

物

質有機過酸化物

硝酸エステル類

ニトロ化合物

ニトロソ化合物

アゾ化合物

ジアゾ化合物

ヒドラジンの誘導体

ヒドロキシルアミン

ヒドロキシアルミン塩類

その他政令で定めるもの

前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第1種自己反応性物質 10kg 第2種自己反応性物質 100kg 第

6

類酸

化

性

液

体過塩素酸

過酸化水素

硝酸

その他政令で定めるもの

前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

300kg 1)指定数量以上の危険物の場合

その数量が指定数量以上の危険物の主な規制は次の通りである。イ.危険物の製造所、貯蔵所、取扱所の設置には、市町村長などの許可が必要である。

ロ.前記の施設の位置、構造および設備、並びに貯蔵、取扱いには、技術上の基準および貯蔵または取扱いの基準が定められており、これを遵守しなければならない。

ハ.製造所などにおいては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者)以外の者は、危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取扱えない。

ニ. 危険物の運搬は、法に定める基準によって行わなければならない。この他、保安、消火設備などにも規制がなされている。2)指定数量未満の危険物の場合

その数量が指定数量の5分の1以上のときは、消防署長に少量危険物の貯蔵、取扱いの届出が必要である。指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定めている。(b)指定可燃物

政令により表の物質が指定可燃物に指定されており、その数量が表に示す数量を超える場合は、消防署長に届出が必要である。指定可燃物の貯蔵、取扱いの基準は、(a)2)の指定数量未満の危険物の基準が準用される。

品名 数量 綿花類 200kg 木毛及びかんなくず 400kg 糸類 1,000kg わら類 1,000kg 再生資源燃料 1,000kg 可燃性固体類 3,000kg 石炭・木炭類 10,000kg 可燃性液体類 2m3 木材加工品及び木くず 10m3 合成樹脂類 発泡させたもの 20m3 その他のもの 3,000kg (c)届出を要する物質

表の物質は、その数量が定められた数量を超えるときは、火災予防または消防活動に重大な支障を生じるおそれがあるものとして消防署長に届出ることが義務付けられている。

届出を要する物質 (1) 圧縮アセチレンガス 40kg (2) 無水硫酸 200kg (3) 液化石油ガス 300kg (4) 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) 500kg 政令で定める別表第1の毒物 (1) シアン化水素 30kg (2) シアン化ナトリウム 30kg (3) 水銀 30kg (4) セレン 30kg (5) ひ素 30kg (6) ふつ化水素 30kg (7) モノフルオール酢酸 30kg (8) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等 総務省令で定める 政令で定める別表第2の劇物 (1) アンモニア 200kg (2) 塩化水素 200kg (3) クロルスルホン酸 200kg (4) クロルピクリン 200kg (5) クロルメチル 200kg (6) クロロホルム 200kg (7) けいふっ化水素酸 200kg (8) 塩化炭素 200kg (9) 臭素 200kg (10) 発煙硫酸 200kg (11) ブロム水素 200kg (12) ブロムメチル 200kg (13) ホルムアルデヒド 200kg (14) モノクロル酢酸 200kg (15) よう素 200kg (16) 硫酸 200kg (17) りん化亜鉛 200kg (18) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの 200kg 総務省令で定める物質 第1条 (1) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 30kg (2) 五塩化りん及びこれを含有する製剤 30kg (3) 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤 30kg (4) 三塩化りん及びこれを含有する製剤 30kg (5) 三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤 30kg (6) シアン化水素を含有する製剤 30kg (7) シアン化ナトリウムを含有する製剤 30kg (8) シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤 30kg (9) シアン化カリウム及びこれを含有する製剤 30kg (10) シアン化銀及びこれを含有する製剤 30kg (11) シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤 30kg (12) シアン化第一銅及びこれを含有する製剤 30kg (13) シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤 30kg (14) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 30kg (15) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 30kg (16) 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤(2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。) 30kg (17) 塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 30kg (18) 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤(酸化第二水銀5%以下を含有するものを除く。) 30kg (19) 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤 30kg (20) 亜ひ酸及びこれを含有する製剤 30kg (21) 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤 30kg (22) ひ化水素及びこれを含有する製剤 30kg (23) ひ酸及びこれを含有する製剤 30kg (24) ふっ化水素を含有する製剤 30kg (25) ヘキサキス(β,β-ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤 30kg (26) ホスゲン及びこれを含有する製剤 30kg (27) メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 30kg (28) モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 30kg (29) りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 30kg (30) りん化水素及びこれを含有する製剤 30kg 総務省令で定める物質 第2条 (1) 塩化亜鉛 200kg (2) 酢酸亜鉛 200kg (3) 硫酸亜鉛 200kg (4) りん酸亜鉛 200kg (5) アクリルアミド及びこれを含有する製剤 200kg (6) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤 200kg (7) 三酸化アンチモン 200kg (8) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤 200kg (9) アンモニアを含有する製剤(アンモニア30%以下を含有するものを除く。) 200kg (10) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 200kg (11) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 200kg (12) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。) 200kg (13) 塩素 200kg (14) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 200kg (15) 酸化カドミウム 200kg (16) 硝酸カドミウム 200kg (17) 硫化カドミウム 200kg (18) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤 200kg (19) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤 200kg (20) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。) 200kg (21) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤 200kg (22) クロルピクリンを含有する製剤 200kg (23) クロルメチルを含有する製剤(容量300ml以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。) 200kg (24) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 200kg (25) 2-クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 200kg (26) けいふっ化水素酸を含有する製剤 200kg (27) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤 200kg (28) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤 200kg (29) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤 200kg (30) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)10%以下を含有するものを除く。) 200kg (31) 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 200kg (32) シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。) 200kg (33) 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)50%以下を含有する製剤 200kg (34) 四塩化炭素を含有する製剤 200kg (35) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。) 200kg (36) 塩化第一すず 200kg (37) 塩化第二すず 200kg (38) 硫酸第一すず 200kg (39) 塩化第一銅 200kg (40) 塩化第二銅 200kg (41) 硫酸銅 200kg (42) 一酸化鉛 200kg (43) 塩基性けい酸鉛 200kg (44) けい酸鉛 200kg (45) 酢酸鉛 200kg (46) 三塩基性硫酸鉛 200kg (47) シアナミド鉛 200kg (48) ステアリン酸鉛 200kg (49) 鉛酸カルシウム 200kg (50) 二塩基性亜硫酸鉛 200kg (51) 二塩基性亜りん酸鉛 200kg (52) 二塩基性ステアリン酸鉛 200kg (53) 二酸化鉛 200kg (54) 塩化バリウム 200kg (55) カルボン酸のバリウム塩 200kg (56) 水酸化バリウム 200kg (57) 炭酸バリウム 200kg (58) チタン酸バリウム 200kg (59) ふっ化バリウム 200kg (60) メタホウ酸バリウム 200kg (61) ピロカテコール及びこれを含有する製剤 200kg (62) オルトフェニレンジアミン 200kg (63) メタフェニレンジアミン 200kg (64) ブロム水素を含有する製剤 200kg (65) ブロムメチルを含有する製剤 200kg (66) 1-ブロモ-3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤 200kg (67) ほうふっ化水素酸 200kg (68) ほうふっ化カリウム 200kg (69) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。) 200kg (70) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤(メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有するものを除く。) 200kg (71) 2-メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 200kg (72) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン40%以下を含有するものを除く。) 200kg (73) 4‐メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4‐メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。) 200kg (74) 硫酸を含有する製剤(硫酸60%以下を含有するものを除く。) 200kg (75) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛1%以下を含有するものを除く。) 200kg

-

-

-

-

遺伝子組換え実験に関する規制 - カルタヘナ法

-

(1) 背景・経緯

- バイオテクノロジーで遺伝子操作された「人工の生き物」が「自然の生き物」に悪影響を及ぼすおそれ、例えば人工の生き物と自然の生き物が交配してこれまでにない遺伝的形質が獲得されるのでは、というおそれから、予防的な取組みが必要であるとの気運が世界的に高まった。そして、生物の多様性の保全および持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての遺伝子組換え生物の国境を越える移動、通過、取扱いおよび利用を対象として、生物の多様性への悪影響(ヒトに対する危険も考慮したもの)を防止するための「カルタヘナ議定書」が2000年に採択された。 このカルタヘナ議定書は、ライフサイエンスの基礎研究から農業や医療分野などで幅広く利 用されている遺伝子組換え生物が自然界に漏れ出ることを防ぐ方法を国際的に定めたものである。日本国内においても国内法を整備し、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)」を制定した(2004年に全面施行)。ライフサイエンス研究用の生体由来試薬やその関連試薬にもカルタヘナ法の規制に該当する製品が数多くあり、その取扱いには注意が必要である。また、環境省及び関係省庁では、ゲノム編集技術で得られた生物に関し、 生物多様性への影響に係る知見の蓄積と状況の把握を図ることとしている。

-

(2) 目的

- カルタヘナ法では、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等を規制し、カルタヘナ議定書の的確且つ円滑な実施を行う。これにより、人類の福祉に貢献するとともに、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。

-

(3) 規制対象となる「遺伝子組換え生物等の使用等」に関する定義

-

規制の対象となるのは「遺伝子組換え生物等の使用等」であり、基本的には自己増殖性のある遺伝子組換え生物である。ライフサイエンス研究における注意点としては、遺伝子組換え生物そのものだけではなく、それらが含まれる試薬等や、それらの遺伝子組換え生物によって生産された試薬等も、遺伝子組換え生物を完全に取り除いた科学的証明がなければ規制の対象に該当するという点が挙げられる。以下に、「遺伝子組換え生物等」、「使用等」とは何を指すのかの定義を示す。

・遺伝子組換え生物等

次に掲げる技術の利用により得られた核酸またはその複製物を有する生物

1.細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの

2.異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるものこの定義の内1.は、いわゆる組換えDNA技術で、遺伝子工学やタンパク質工学に不可欠の技術である。なお、次に掲げるものは、カルタヘナ法では遺伝子組換え生物には含まれない。

① セルフクローニング:当該生物が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸

② ナチュラルオカレンス:自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸

③ 交配など、従来用いられてきた技術

④ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれない場合 ・使用等 カルタヘナ法では、食用や飼料用等としての使用、栽培その他の育成、加工、保管、運 搬、廃棄およびこれらに付随する行為を「使用等」として定義している。販売、展示等や これらの受託行為も該当する。

-

規制の対象となるのは「遺伝子組換え生物等の使用等」であり、基本的には自己増殖性のある遺伝子組換え生物である。ライフサイエンス研究における注意点としては、遺伝子組換え生物そのものだけではなく、それらが含まれる試薬等や、それらの遺伝子組換え生物によって生産された試薬等も、遺伝子組換え生物を完全に取り除いた科学的証明がなければ規制の対象に該当するという点が挙げられる。以下に、「遺伝子組換え生物等」、「使用等」とは何を指すのかの定義を示す。

・遺伝子組換え生物等

次に掲げる技術の利用により得られた核酸またはその複製物を有する生物

-

(4) 使用形態

-

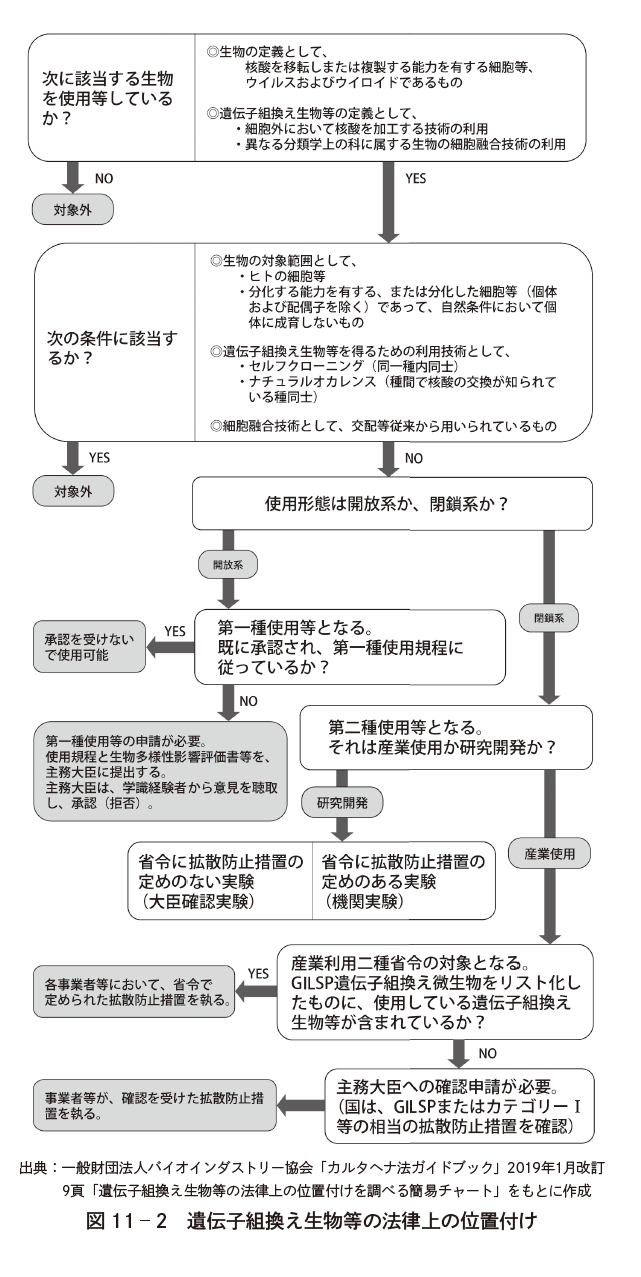

遺伝子組換え生物等の使用形態には、「自然環境中(環境中への拡散を防止しない)での使用(第一種使用等)」と、「施設の中での限定的な使用(第二種使用等)」の2通りがある。遺伝子組換え作物の栽培等が第一種使用等にあたるのに対し、各種試験・開発用途としての疾患モデルマウスや組換え微生物等の使用はほとんどが施設内で実施され、第二種使用等に該当する。使用区分の位置付けを図11─2に示す。

ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうちカルタヘナ法の対象外とされた生物を使用等する者は、 その使用等に先立ち、その生物の特徴及び生物多様性影響が生じる可能性の考察結果等について主務官庁に情報提供することを要請されている。 ただし、拡散防止措置の執られている環境で使用等する場合等はその限りでない。

-

遺伝子組換え生物等の使用形態には、「自然環境中(環境中への拡散を防止しない)での使用(第一種使用等)」と、「施設の中での限定的な使用(第二種使用等)」の2通りがある。遺伝子組換え作物の栽培等が第一種使用等にあたるのに対し、各種試験・開発用途としての疾患モデルマウスや組換え微生物等の使用はほとんどが施設内で実施され、第二種使用等に該当する。使用区分の位置付けを図11─2に示す。

-

(5) 輸出入の留意点

-

遺伝子組換え生物等の輸出入を行う際には、所定の様式に基づいた書面の提供や、主務大臣への届出、相手国への通告などが求められる。輸出の際には、相手国の法律の内容を事前に十分調べることが必要である。

・輸入:当該生物の使用等の承認が必要

・輸出:輸出国の環境への意図的な導入を目的とした遺伝子組換え生物等の輸出には、AIA手続き(事前の情報に基づく合意の手続き)が必要 例外:

① ヒト用の医薬品

② カルタヘナ議定書締結国以外の国への輸出

③ 相手輸出国の定める拡散防止措置を執った場合

④ 食用、飼料用、加工用に供される場合

⑤ 輸入国が通告の必要がない旨、情報交換センターに通報している場合

⑥ すでに輸入国で輸入されたことがある場合

-

遺伝子組換え生物等の輸出入を行う際には、所定の様式に基づいた書面の提供や、主務大臣への届出、相手国への通告などが求められる。輸出の際には、相手国の法律の内容を事前に十分調べることが必要である。

・輸入:当該生物の使用等の承認が必要

-

(6) 情報提供

-

遺伝子組換え生物等を第三者に譲渡したり提供や委託をする場合は、カルタヘナ法にしたがって譲受者への情報提供が必要となる。試薬輸入・製造業者あるいは取扱店が使用者に販売する場合もこの譲渡のための情報提供が必要である。

情報提供の方法としては、文書、容器等表示、FAX、電子メールが規定されている。また、情報提供の内容としては、第二種使用等では以下の4点の提供が義務付けられている。

① 第二種使用等をしている旨

② 宿主または親生物の名称および遺伝子組換え技術の利用により得られた核酸または副生物の名称

③ 譲渡者が大臣確認の適用除外に基づく使用等している場合その旨

④ 譲渡者等の氏名・住所

(一社)日本試薬協会では、カルタヘナ法対象製品に対し共通表示を推奨している(図11─3)。 「取扱注意:遺伝子組換え生物等使用製品*カルタヘナ法(第二種使用)」等を記載するもので、地の色がライトグリーン(薄緑色)のシールの貼付、若しくは包装への直接印刷を推奨したものである。

「取扱注意:遺伝子組換え生物等使用製品*カルタヘナ法(第二種使用)」等を記載するもので、地の色がライトグリーン(薄緑色)のシールの貼付、若しくは包装への直接印刷を推奨したものである。

この表示シールの他に、製品に添付する情報提供シート(A4サイズ若しくははがきサイズ)も同様に薄緑色が業界推奨されている。

図11─3 試薬の表示例

-

遺伝子組換え生物等を第三者に譲渡したり提供や委託をする場合は、カルタヘナ法にしたがって譲受者への情報提供が必要となる。試薬輸入・製造業者あるいは取扱店が使用者に販売する場合もこの譲渡のための情報提供が必要である。

情報提供の方法としては、文書、容器等表示、FAX、電子メールが規定されている。また、情報提供の内容としては、第二種使用等では以下の4点の提供が義務付けられている。

① 第二種使用等をしている旨

-

(7) 保管・運搬

-

第二種使用等の場合の保管・運搬にあたって執るべき拡散防止措置は、第二種基準省令に定められており、その概要は次の通りである。

・保管

① 漏出等しない容器に入れ、遺伝子組換え生物等である旨表示

② 遺伝子組換え生物等以外の生物等と明確に区分して保管し、その保管設備に遺伝子組換え生物等である旨表示 ・運搬 ① 漏出等しない容器に入れる

② 容器(包装する場合はその包装)に取扱注意を要する旨表示

-

第二種使用等の場合の保管・運搬にあたって執るべき拡散防止措置は、第二種基準省令に定められており、その概要は次の通りである。

・保管

① 漏出等しない容器に入れ、遺伝子組換え生物等である旨表示

-

-

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

-

(1) 目 的

- この法律は、①工場、事業場から排出される水の排出を規制すること。②地下に浸透する水を規制すること。③生活排水対策の実施を推進すること。等により、公共用水域および地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全し、④工場および事業場から排出される汚水および廃液に関して人の健康に係わる被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としている。

-

(2) 概 要

-

① 規制対象範囲

-

水質汚濁防止法による規制の対象となるのは、特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水(排出水)である。

水質汚濁防止法施行令第2条により特定施設から排出される有害物質としてカドミウムおよびその化合物・シアン化合物・鉛およびその化合物・六価クロム化合物・砒素およびその化合物・水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物・PCBなど28種類、生活環境項目は施行令第3条により水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)など12項目が指定されている。

-

-

② 特定施設

-

特定施設とは、有害物質を含みまたは生活環境項目に関し被害が生じるおそれがある汚水または廃液を排出する施設であり政令で定めるものである。現在政令では、74の業種等の施設が指定されている(施行令第1条別表1参照)。 試薬製造業に関係している特定施設の例は、有害物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造設備などがある。この特定施設をもつ工場または事業場から公共用水域(終末処理場をもつ下水道を除く一切の水路・河川を含む)に排出される排出水について、前述の有害物質、生活環境項目の許容限度を定めたのが排水基準である。これは全国一律に適用される一般排水基準と、都道府県が適用する水域を指定して条例で定める上乗せ基準とがある。 排水基準はその遵守が義務付けられている。

(a)一般排水基準

一般排水基準の適用上の留意事項としては、①生活環境項目についての排水基準は排水量50m3/日未満の特定事業場については適用されないこと、②生物化学的酸素要求量(BOD)は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に、化学的酸素要求量(COD)は海域と湖沼への排出水に限り適用することなどがある。

(b)上乗せ基準

都道府県は、その都道府県の区域に属する公共用水域の内に、自然的、社会的条件から判断して一般排水基準によっては人の健康を保護し、または生活環境を保全することが十分でないと認められる区域について、条例で、一般排水基準に変えて適用すべき、より厳しく排水基準(上乗せ排水基準)を定めることができる。

-

-

③ 総量規制

-

東京湾、伊勢湾のように人口、産業が集中し、水質の汚濁が著しい閉鎖性水域であり、且つ、排水の濃度規制のみでは水質環境基準の確保が困難な広域な水域を対象とし、汚濁負荷量の総量を効果的に削減しようとする制度である。国による総量削減基本方針の策定(法第4条の2)・関係都道府県知事による総量削減計画の策定(法第4条の3)・計画事業の推進、総量規制基準の設定・遵守などからなる。

(a)指定項目

総量規制の対象項目(指定項目)は、化学的酸素要求量(COD)および窒素・りん含有量の3項目である。

(b)指定水域・指定地域

指定項目ごとに水域および地域が定められている。

(c)総量規制基準

総量規制基準は、指定地域内事業場から排出される特定排出水の汚濁負荷量について定める許容限度であり、環境大臣が定める範囲内において業種ごとに都道府県知事が定める化学的酸素要求量等の値と特定排出水の排水量との積から算定される。 なお、1日当たりの平均的な排出水量が50m3以上の指定地域内事業場に適用される。

-

-

-

-

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

-

(1) 目 的

- 工場および事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物および粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確且つ円滑な実施を確保するため工場および事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としている。

-

(2) 概 要

-

① 規制対象範囲

- 大気汚染防止法が規制対象とする大気汚染物質は、ばい煙、粉じん、自動車排出ガス、特定物質、有害大気汚染物質、揮発性有機化合物、水銀等である。

-

② ばい煙排出規制

-

「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質[1)カドミウムおよびその化合物、2)塩素および塩化水素、3)弗素、弗化水素および弗化珪素、4)鉛およびその化合物、5)窒素酸化物]をいう。大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められている。ばい煙の排出基準は、大別すると下記の表となる。これら排出基準には、量規制、濃度規制および総量規制の方法がある。

試薬製造業者および試験研究所において所有するばい煙発生施設は多くあるものの、いずれの設備も規模は小さく、当該規制にかかる設備はあまり所有していないと思われるが、ボイラーなど施行令第2条別表第1において、そのすそ切りに注意しておく必要がある。

ばい煙排出者は守らなければならない基準であり、その違反に対しては罰則、改善命令などがある。表 ばい煙の排出基準

一般排出基準 ばい煙発生施設ごとに国が定める基準 特別排出基準 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん) 上乗せ排出基準 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質) 総量規制基準 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)

ばい煙発生施設を新たに設置または構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届出なければならない。ばい煙排出者は、施設から排出されるばい煙量またはばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

故障、破損その他の事故が起こり、ばい煙または特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事等に通報しなければならない。

なお、「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質の内、人の健康または生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28物質が定められている。(1)アンモニア、(2)弗化水素、(3)シアン化水素、(4)一酸化炭素、(5)ホルムアルデヒド、(6)メタノール、(7)硫化水素、(8)燐化水素、(9)塩化水素、(10)二酸化窒素、(11)アクロレイン、(12)二酸化いおう、(13)塩素、(14)二硫化炭素、(15)ベンゼン、(16)ピリジン、(17)フェノール、(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)、(19)弗化珪素、(20)ホスゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(25)臭素、(26)ニッケルカルボニル、(27)五塩化燐、(28)メルカプタン

-

-

③ 揮発性有機化合物(VOC:VolatileOrganicCompounds)の排出抑制

-

「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物(浮遊粒子状物質およびオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められている。

揮発性有機化合物の排出および飛散の抑制に関する施策は、揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出および飛散の抑制のための取組みとを適切に組み合わせて効果的に実施することとされている。

揮発性有機化合物排出者は、排出基準を遵守する義務があり、これに違反するものに対し、都道府県知事等は、揮発性有機化合物の処理の方法の改善等や使用の一時停止を命ずることができる。

揮発性有機化合物排出施設を新たに設置または構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届出なければならない。揮発性有機化合物排出者は、施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。大気汚染が深刻な状態(政令で定めるレベル)になったときは、都道府県知事または北九州市の長は、一般にその事態を周知させるとともに、揮発性有機化合物排出者に対して、排出濃度の減少等を要請することとなっている。

-

「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物(浮遊粒子状物質およびオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められている。

-

④ 粉じんの排出規制

-

「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、または飛散する物質をいう。この内、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めている。

一般粉じんに係る規制 破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに定められた構造・使用・管理に関する基準 特定粉じん(石綿)に係る規制 ・発生施設:工場・事業場の敷地境界における大気中濃度の基準(1リットルにつき石綿繊維10本)

・排出等作業:吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業における作業基準粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出者などは、法律に定められた基準を遵守する義務があり、これらを違反する者に対し、都道府県知事等は、基準の適合や一時使用停止を命ずることができる。

一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設を新たに設置または構造等の変更をしようとする者若しくは特定粉じん排出等作業を行おうとする者は、事前に(特定粉じん発生施設;60日前、特定粉じん排出等作業;14日前)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届出なければならない。

特定粉じん発生施設を設置している者は、工場等の敷地境界における石綿濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

-

-

⑤ 有害大気汚染物質の対策の推進

-

「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、科学的知見の充実のもとに、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることとされている。

該当する可能性のある物質として248種類、その内特に優先的に対策に取組むべき物質(優先取組物質)として次の23種類がリストアップされている。(1)アクリロニトリル、(2)アセトアルデヒド、(3)塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル)、(4)塩化メチル(別名:クロロメタン)、(5)クロムおよび三価クロム化合物、(6)六価クロム化合物、(7)クロロホルム、(8)酸化エチレン、(9)1,2- ジクロロエタン、(10)ジクロロメタン(別名:塩化メチレン)、(11)水銀およびその化合物、(12)ダイオキシン類*、(13)テトラクロロエチレン、(14)トリクロロエチレン、(15)トルエン、(16)ニッケル化合物、(17)ヒ素及びその化合物、(18)1,3- ブタジエン、(19)ベリリウムおよびその化合物、(20)ベンゼン、(21)ベンゾ[a]ピレン、(22)ホルムアルデヒド、(23)マンガンおよびその化合物 *ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応している。 有害大気汚染物質については、十分な科学的知見が整っているわけではないが、未然防止の観点から、早急に排出抑制を行わなければならない物質(指定物質)として、1)ベンゼン、2)トリクロロエチレン、3)テトラクロロエチレンの3物質が指定され、それぞれ排出抑制基準が定められている。

-

-

⑥ 水銀の排出規制

-

「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、大気汚染防止法が改正され、新たに水銀の大気排出規制制度がはじまり、以下のことが求められている。

(a)水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)

水銀排出施設(石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却設備、セメントクリンカー製造施設)の設置・構造等を変更しようとする場合は、都道府県知事に事前の届出をしなければならない。また、届出をした者は、届出受理日から60日を経過した後でなければ、設置・構造等を変更してはならない。

水銀排出者は、水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。

水銀排出者は、水銀排泄施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければならない。(b)要排出抑制施設設置者(要排出抑制施設の設置者)

水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組みとして、単独または共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況および評価を公表しなければならない。

<参考資料>

1)「実務者のための化学物質等法規制便覧」2018年版,化学工業日報社(2018年)

2)環境省 大気汚染防止の概要(平成24年4月)

3)環境省 水銀大気排出規制への準備が必要です!

http://www.env.go.jp/air/suigin/leaflet_mercury.pdf

-

-

-

-

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

-

(1) 目 的

- 廃棄物排出の抑制および廃棄物の適正な処理、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的としている。

-

(2) 概 要

-

① 規制対象範囲

-

(a)産業廃棄物

政令で定まっているものの内、試薬製造業および試験研究所に関係するものとして掲げてみると次の通りである。

・ガラスくずおよび陶器くず

・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設、または燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。

・燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物または法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの。(b)一般廃棄物(省略)

(c)特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物

「産業廃棄物」および「一般廃棄物」の内、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」および「特別管理一般廃棄物」として区分し、処理方法等が別に定められている。

特別管理産業廃棄物には、次のものがある。

1)燃焼性の廃油、2)腐食性の廃酸、廃アルカリ、3)感染性産業廃棄物、4)特定有害産業廃棄物

-

-

② 産業廃棄物の処理方法

-

産業廃棄物の処理については、事業者が自ら処理しなければならないものとされ、排出事業者の自己処理責任が規定されており(法第3条)、これが産業廃棄物処理の原則である。しかし、すべての事業者が自己処理を行うことは不可能であり、また合理的でもない。したがって、事業者は処理費用を負担するということで、その処理責任を果たせば、処理業者に委託することが認められている。排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の処理を委託できる者は、(特別管理)産業廃棄物処理業者であって、委託する(特別管理)産業廃棄物の処理がその「事業の範囲」に含まれるものに委託しなければならない。ここでいう「事業の範囲」とは、収集運搬業の場合は、取扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と事業の区分(積替保管の有無)をいい、処分業の場合は、取扱う(特別管理)産業廃棄物の種類と事業の区分(処分方法)をいう。

また、排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の運搬と処分を委託する場合には、運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者とそれぞれ委託契約(二者間契約)を締結しなければならない。契約は書面で行わなければならず、これらの委託基準に違反した場合は、行政処分や刑事処分を受けることもあるので注意が必要である。

排出事業者が特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託契約のほか、委託しようとする者に対して、あらかじめ、廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取扱い上の注意について文書で通知しなければならない。

排出事業者は、(特別管理)産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、法で認められた一部の例外(施行規則第8条の19)を除き、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない(法第12条の3)。また、マニフェストは、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければならない(施行規則第8条の20)。このマニフェスト制度は、排出事業者が(特別管理)産業廃棄物の処理の工程ごとに終了の報告を受けることにより、適正に処理されたことを確認する制度であり、排出事業者は、最終処分の終了を確認するまで、自らが排出した(特別管理)産業廃棄物についてその処理の責任を負うことを規定している。<参考資料>

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会テキスト 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

-

-

-

-

その他の法律

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)[法令名改正:平成8年法律第14号]

(2) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)

(3) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)

(4) アルコール事業法(平成12年法律第36号)

(5) 塩事業法(平成8 年法律第39号)

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)

(8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

(9) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)

(10)農薬取締法(昭和23年法律第82号)

(11)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)

(12)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)

(13)遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)

(14)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)(平成16年法律第112号)

(15)外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)

(16)特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)

(17)水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)