試薬は反応性が高いものが多く、この反応性こそ試薬の生命といえる。しかし、この反応性が高いゆえに試薬は変化や変質を受けやすいし、また、毒性や危険性を示すものも多い。

このような試薬を適切に使いこなすためには、試薬のもつ性質を十分理解し、細心の注意を払って取扱い、試薬のもつ特性を十分に生かすことが肝要である。

-

試薬の購入

-

使用目的に適した試薬を選ぶ

-

(1)適正な品質の試薬を選ぶ

-

数万種の試薬の多くは、製造業者自らの責任において品質を保持し、販売されている。

さらに、産業標準化法に基づくJISマーク表示試薬、計量法に基づくJCSS校正証明書付標準液、JIS Q 17034に基づく認定を受けた容量分析用標準物質など、より高度な品質管理のもとに製造される場合もある。これらについては適正な品質が保証された試薬であるということができるので、このような試薬の品質の明らかにされたものを購入することが望ましい。

JISに規定された試薬は「試薬特級」、「試薬1級」などと表示されており、当然、品質は特級、1級に適合しており、これらの表示は品質水準の判断には良い目安となる。試薬の購入に当たっては、このように品質表示、品質保証さらには品質責任の所在などが確かなものを選ぶようにする必要がある。必要に応じて、製造業者の試験成績書を添付させる。あるいは、受入検査を行って合格したものを購入するなども試薬の良い購入の方法と考えられる。

品位については、使用する目的によって、異なってくる。例えば簡単な定性分析に用いる場合、純度99.99%の標準物質を用いる必要はなく、特級品あるいは場合によっては1級品で十分である。逆に滴定用溶液の標定には、特級品でも不適当で、JIS K 8005に規定された容量分析用標準物質を使わなければならない。

JIS、日本薬局方、食品添加物公定書、各種法令などでは、使用すべき試薬の規格または品質を規定している場合が多く、それに従った試薬を選択しなければならない。

一方、試薬の規格または品位が指定されていない場合、試薬の購入に際しては使用目的をはっきりさせ、その目的に適した品質の試薬を選択する必要がある。同じ等級表示でも製造業者によって品質内容が異なっている場合があり、特にJISなどの公定書に規定されていない品目については、業者独自の規格のため、単に特級、GRなどの指定だけでは必要とするものとは異なった品質内容となることもある。

必要とする試薬の選択には、JISの規格書、海外の試薬規格書や各業者から出されているカタログなどを活用すると良い。カタログには、CD-ROM版もあるほか、最近は各業者がウェブサイトにカタログを掲載しており、インターネットを通じて情報を入手することができる。

各業者が発行しているカタログには、一般的に品名、内容量、価格、等級・種類、用途区分が掲げられており、さらに品質規格、法規制該当表示などが掲載されている場合も多い。

現在、各業者から出されているカタログは、アルファベット順に試薬を掲載したものが多く、ついで50音順に掲載したもの、化合物の分類に従い掲載したものなどがある。アルファベット順に掲載することが多いのは、索引として引きやすいというほかに、例えば銅塩類を調査したいとき、Copperの部分を開けると、そのほとんどの化合物がみられるなど、実質上、化合物の分類による掲載方式を併用した形となる利点もあるからである。

また、最近のカタログは、巻末に用途別区分を重複して掲載するというものも多くなってきているが、これによりある実験をしようとするとき(例えば液体クロマトグラフィーなど)、その実験に使う試薬がほとんど全部まとめて掲載されているので、購入に際して便利である。

なお、このような特殊用途の試薬は、カタログとは別に印刷物または小冊子としても用意されている場合があるので、必要に応じて請求し利用すると便利である。

-

数万種の試薬の多くは、製造業者自らの責任において品質を保持し、販売されている。

-

(2)必要量だけを購入する

-

使い残した試薬を長い間保存しておいても、経時変化のために結局は使えないで捨てざるを得ないこととなる。また、古い試薬を使用して、かえって信頼できない試験結果がもたらされる場合がある。

試薬は可能な限り、必要量だけ購入し、できるだけ新しいものを新たに開封して使うことが望ましい。

-

使い残した試薬を長い間保存しておいても、経時変化のために結局は使えないで捨てざるを得ないこととなる。また、古い試薬を使用して、かえって信頼できない試験結果がもたらされる場合がある。

-

-

注文した試薬を入手したとき

- 注文した試薬の受け入れには、いくつかの確認事項がある。

-

(1)表示内容を調べる

-

入手したラベルに記された名称、等級、ロット番号、製造業者名などを注文票などと照合し、間違いないことを確認する。

試薬の名称は、一般的な名称と異なり、IUPAC命名法に従ったものや、別の名称であることがあり、注文した試薬が別の名称で入荷することもあるので注意が必要である。

ロット番号は、製造業者の製造ロットや製造日に結びつくものであるが、単に製造年月を表示したものもある。

-

入手したラベルに記された名称、等級、ロット番号、製造業者名などを注文票などと照合し、間違いないことを確認する。

-

(2)容器の状態を調べる

- 容器の状態確認も重要であり、瓶にひび割れがないか、栓が完全かなどはもちろん、遮光状態はどうかなども確認しておかないと、試薬の変質劣化や事故につながる場合もある。

-

(3)流通上の取扱い状況を確かめる

- 冷所保管を必要とする試薬は、流通途上でもこれを守っているかどうかの確認が望ましく、夏期、特に車の中は予想以上に高温であるときがあり、これが変質劣化を早める場合もある。

-

(4)試薬の外観を調べる

- 試薬は入手したとき、すぐ外観を調べておくと良い。固体試薬にあっては、潮解、風解、変色や結晶形など、液体試薬にあっては変色、沈殿、濁りなど。また、外観の変化ではないが、異物が混在していないかを調べておくと良い。

-

-

試薬の保管管理

- 試薬購入後、すぐに使用しない場合や残った試薬がある場合、この試薬を次に使用するとき最良の状態で使えるようにするためには、その保管条件などに十分な配慮が必要である。

-

(1) 注意事項を確認する

-

ラベル上または安全データシート(SDS)により、毒物及び劇物取締法、消防法または労働安全衛生法などに該当する試薬であるかを確認し、保管場所を決めることが重要である。

混触発火などの問題もあり、保管場所を定め、酸・アルカリの別、液体・固体の分類などを行って、相互に汚染しないように保管することが重要である。さらには、地震などによる転倒・落下を防ぐ措置を講じておくことも必要である。冷所保存と表示されている場合は、これに適合する場所(例えば冷蔵庫など)に保管しなければならない。なおJISK0050化学分析方法通則では、WHOの基準と同様に、冷所とは、2℃~15℃の場所としている。真夏の休日の午後など誰もいない実験室で冷房が止まっていると、思いのほか高温になっていることがあるので注意を要する。

-

ラベル上または安全データシート(SDS)により、毒物及び劇物取締法、消防法または労働安全衛生法などに該当する試薬であるかを確認し、保管場所を決めることが重要である。

-

(2) 購入日を記録する

- 試薬は入手した日付を記録しておくと、保管管理上有効である。ラベルの上にゴム印を押印するか手書きするかだけでも、いろいろと役に立つ場合が多い。昨今では、試薬の管理ソフトを用いた管理が増加しており、購入後速やかに登録するケースも増えている。一般的に、試薬に有効期限などが記載されている場合を除き、購入日または開封日を起点として、使用期限を決めるケースが多い。

-

(3) 使用量の記録

- 法規の要求があれば、使用するごとに使用した量の記録を残す必要がある。最近では、試薬管理ソフトを用いて、簡便に管理することもできる。

-

(4) 開封後の使用期限

-

試薬は、開封前と開封後では変化の割合が異なることが多い。また、その変化は、保管条件の違いによって、大きく異なることもある。

試最近では、開封後の使用期限等が求められていることが多いが、前述したように各使用者の使用方法の違いで、確定したデータを示すことはできない。一般的な使用可能期限を次に記述する。

溶剤:ほとんどの溶剤は安定しており、開封後3カ月から12カ月は使用できることが多い。

酸:ほとんどの酸は非常に安定しており、開封後少なくとも6カ月間は使用できることが多い。

塩:多くの無機塩は安定しており、開封後少なくとも6カ月間は使用できることが多い。

pH緩衝液:pH7未満の緩衝液は開封後2~3カ月は使用できることが多い。7を超える場合は、二酸化炭素の吸収により、開封後1カ月が限界であることが多い。

滴定用溶液:通常は、滴定溶液は安定しているが、アルカリ溶液は、二酸化炭素の吸収の問題もある。特殊なケースを除けば、開封後3カ月程度使用することができることが多い。

標準液:性質と濃度によって異なるが、ほとんどの100~1,000ppmの標準液は、数カ月~1年程度安定している。しかし、1ppm以下となれば、変化しやすくなり、安心して使える限度は、ほぼ1日程度である。

-

試薬は、開封前と開封後では変化の割合が異なることが多い。また、その変化は、保管条件の違いによって、大きく異なることもある。

試最近では、開封後の使用期限等が求められていることが多いが、前述したように各使用者の使用方法の違いで、確定したデータを示すことはできない。一般的な使用可能期限を次に記述する。

-

試薬を使用するとき

-

試薬を使用する場合、注意すべきことを事前に知っておくことが重要である。

1) ラベルに表示された注意事項はよく守り、危険物や、毒物・劇物に該当する試薬は、たとえ少量であってもその関係法規の取決めを遵守し扱わなければならない。特に有害なガスを発生する場合には、局所排気を用いて扱い、腐食性などが強い場合には、保護手袋などを用いることが肝要である。また、有機溶剤などの引火しやすい試薬は、くれぐれも火気や熱源近くで扱わないことが必要である。

2) 使用中に試薬を劣化させないことも重要であり、使用する試薬の性質の応じ、直射日光を避ける、クリーンルーム内で扱う、ドライルームで扱うなどの対処が必要である。

3) 溶液の試薬の場合、使用前の確認が重要である。夏期に瓶内の口や首の部分に液滴が付着していることがあるが、これは、揮発した蒸気が結露した結果であり、標準液であれば、これにより溶液濃度が変化してしまう。こうした場合、キャップを開ける前にゆっくりと試薬瓶を揺り動かし均一にするようにすると良い。一方、激しく振り混ぜることは避けるべきであり、ガス化しやすい試薬では瓶内の圧力が上昇し、アルカリ性の試薬では二酸化炭素を吸収しやすくなるなどの弊害が生じる。

4) 試薬のキャップを開ける場合の注意事項も重要である。アンモニア水のように試薬瓶内部でガスが発生し、加圧状態になっている場合、中身が噴き出すことがある。こうした試薬への対応は、ゆっくりキャップを緩めて内圧を下げてから開けるか、キャップの上に試験室用のワイパータオルなどをかぶせて、保護手袋を装着してその上から開けると良い。

5) 試薬を試薬瓶から取り出す場合、経時変化を促進しないため、必要量を速やかに取り出し、速やかに栓をすることが望ましい。また、溶液類の場合、キャップのねじ山部分に液を付着させないことも重要である。ねじ山に液が付着すると、結晶の水溶液などでは、ねじ山部分に結晶が析出し、漏れや二酸化炭素などの試薬瓶内への侵入が起きることがある。さらに溶剤の場合では、キャップの樹脂を溶かすこともあり、キャップが開かなくなることもある。

6) 試薬は、できるだけ早く使い切るようにし、あまり長期間保存しないことが望ましい。

特に経時変化の激しいものではなおさらである。変化は開封後に加速しやすいため、開封日を記録管理することも重要である。

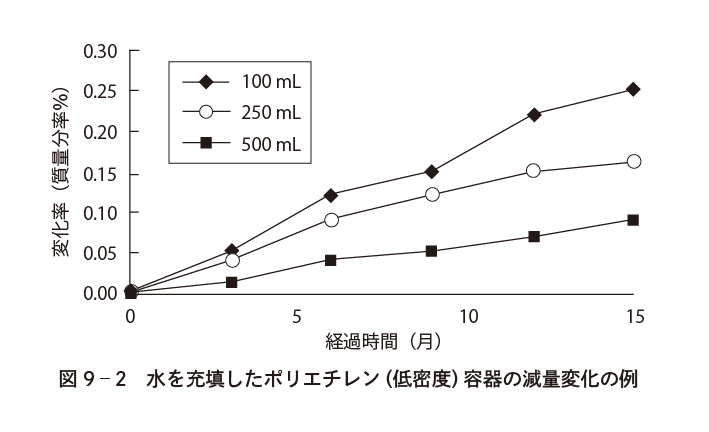

7) 試薬を別の容器に移すことは、あまり好ましくない。試薬は、容器とともに品質が保証されており、別の容器に移すことで状況が変化してしまうことがある。特に容器の水蒸気などの透過性が問題になりやすい。一般的に、蒸散損失は主にキャップの周囲で起こり、容器の壁を通してではない。また、気相と溶液の接触面積にも影響される。標準液の場合、容器内で残り少ない状態で、変化が大きくなりやすく、残りの量が、容器の底部から5mm ~ 1 cm であれば、最後まで使い切らず、廃棄することが望ましい。

8)標準液を希釈する場合、液温の制御も重要である。精度管理が強く望まれる場合、20 ℃に制御して、希釈することも多く、この際、ガラス製体積計などを用いる場合、JIS K 0050 化学分析方法通則にしたがって自ら校正して用いることも必要である。

9)光に鋭敏な試薬の場合、褐色ガラス製の容器を用いるなどの処理も重要である。

-

試薬を使用する場合、注意すべきことを事前に知っておくことが重要である。

1) ラベルに表示された注意事項はよく守り、危険物や、毒物・劇物に該当する試薬は、たとえ少量であってもその関係法規の取決めを遵守し扱わなければならない。特に有害なガスを発生する場合には、局所排気を用いて扱い、腐食性などが強い場合には、保護手袋などを用いることが肝要である。また、有機溶剤などの引火しやすい試薬は、くれぐれも火気や熱源近くで扱わないことが必要である。

2) 使用中に試薬を劣化させないことも重要であり、使用する試薬の性質の応じ、直射日光を避ける、クリーンルーム内で扱う、ドライルームで扱うなどの対処が必要である。

3) 溶液の試薬の場合、使用前の確認が重要である。夏期に瓶内の口や首の部分に液滴が付着していることがあるが、これは、揮発した蒸気が結露した結果であり、標準液であれば、これにより溶液濃度が変化してしまう。こうした場合、キャップを開ける前にゆっくりと試薬瓶を揺り動かし均一にするようにすると良い。一方、激しく振り混ぜることは避けるべきであり、ガス化しやすい試薬では瓶内の圧力が上昇し、アルカリ性の試薬では二酸化炭素を吸収しやすくなるなどの弊害が生じる。

4) 試薬のキャップを開ける場合の注意事項も重要である。アンモニア水のように試薬瓶内部でガスが発生し、加圧状態になっている場合、中身が噴き出すことがある。こうした試薬への対応は、ゆっくりキャップを緩めて内圧を下げてから開けるか、キャップの上に試験室用のワイパータオルなどをかぶせて、保護手袋を装着してその上から開けると良い。

5) 試薬を試薬瓶から取り出す場合、経時変化を促進しないため、必要量を速やかに取り出し、速やかに栓をすることが望ましい。また、溶液類の場合、キャップのねじ山部分に液を付着させないことも重要である。ねじ山に液が付着すると、結晶の水溶液などでは、ねじ山部分に結晶が析出し、漏れや二酸化炭素などの試薬瓶内への侵入が起きることがある。さらに溶剤の場合では、キャップの樹脂を溶かすこともあり、キャップが開かなくなることもある。

6) 試薬は、できるだけ早く使い切るようにし、あまり長期間保存しないことが望ましい。

特に経時変化の激しいものではなおさらである。変化は開封後に加速しやすいため、開封日を記録管理することも重要である。

7) 試薬を別の容器に移すことは、あまり好ましくない。試薬は、容器とともに品質が保証されており、別の容器に移すことで状況が変化してしまうことがある。特に容器の水蒸気などの透過性が問題になりやすい。一般的に、蒸散損失は主にキャップの周囲で起こり、容器の壁を通してではない。また、気相と溶液の接触面積にも影響される。標準液の場合、容器内で残り少ない状態で、変化が大きくなりやすく、残りの量が、容器の底部から5mm ~ 1 cm であれば、最後まで使い切らず、廃棄することが望ましい。

8)標準液を希釈する場合、液温の制御も重要である。精度管理が強く望まれる場合、20 ℃に制御して、希釈することも多く、この際、ガラス製体積計などを用いる場合、JIS K 0050 化学分析方法通則にしたがって自ら校正して用いることも必要である。

9)光に鋭敏な試薬の場合、褐色ガラス製の容器を用いるなどの処理も重要である。

-

試薬および試験用液類の廃棄

- 使用して余った試薬および試験用溶液類を廃棄する場合、法令の規制を受けることがあるため、事前に安全データシート(SDS)などを熟読し、正しく処理する必要がある。また、1回の廃棄量が少なく、ある量となるまで保管してから、処理業者に処理を依頼する場合、法規の規制や安全に配慮して管理する。